Božidar Jezernik, Professor für Ethnologie an der Universität von Ljubljana, setzt sich in seiner Studie „Das wilde Europa – Der Balkan in den Augen westlicher Reisender“ kritisch mit der westlichen Reiseliteratur über den Balkan aus den letzten fünf Jahrhunderten auseinander. Bereits im Eingangskapitel „Wo der Osten beginnt“ wird deutlich, dass er in seiner Erläuterung des vieldeutigen Begriff des „Balkans“ als Synonym für das südöstliche Mitteleuropa ganz in die Fußstapfen der Historikerin und Balkanexpertin Maria Todorova tritt, die in den 90er Jahren als Reaktion auf die Jugoslawien-Krise mit ihrer heute als Klassiker geltenden Publikation „Die Erfindung des Balkans. Europas bequemes Vorurteil“(Darmstadt 1999 , Englische Erstausgabe 1997) in ganz Europa Furore machte. Dabei prägte sie den Begriff des „Balkanismus“ in Anlehnung an den von Edward Said geprägten Begriff des „Orientalismus“, in dem auch durch die Reiseliteratur insbesondere des 18. und 19. Jahrhunderts das Bild vom rückständigen und „wilden“ Europa, d. h. dem „Balkan“ geprägt wurde. Eben dieses Aspekts nimmt sich Božidar Jezernik, der allerdings weder den Begriff „Balkanismus“ verwendet, noch den Thesen von Todorova allzu viel Aufmerksamkeit schenkt, intensiv an.

Das orientalische Europa

Schnell wird klar, dass die Abgrenzung des südöstlichen Europas nicht so sehr von geografischen Gegebenheiten, so dem namengebenden Gebirgszug „Balkan“ (dem antiken Haemus, der erst unter osmanischer Herrschaft als „Balkan“ bezeichnet wurde) im nördlichen Bulgarien abhing, als vielmehr durch die Zugehörigkeit zum byzantinischen und später dann zum osmanischen Herrschaftsgebiet definiert wurde. Die europäische Türkei wurde somit als Teil des Orients begriffen, die sich radikal in Sitten und Gebräuchen unterschied. Dass sich die Wertschätzung dieser Andersartigkeit im Laufe der Jahrhunderte in den Augen der westlichen Reisenden wandelte, steht nach Jezernik trotz allem Antagonismus in engem Zusammenhang zur sich zunehmend abschwächenden militärischen Überlegenheit des osmanischen Reiches.

So konstatiert er im Kapitel „Islam vs. Fortschritt“, dass die frühen Diplomatenberichte des 16. Jahrhunderts über die Audienzen bei der Hohen Pforte noch von Respekt und teilweise sogar von Bewunderung geprägt waren, während in der Endphase des 19. Jahrhunderts, als der Spruch vom „kranken Mann am Bosporus“ umging, der Islam und die Antriebslosigkeit der Türken für den Niedergang und die beobachtete Rückständigkeit verantwortlich gemacht wurde. Das Unverständnis gegenüber den orientalischen Sitten und Gebräuchen zieht sich als roter Faden durch das Buch. Ein Beispiel sind die unveränderlichen orientalischen Tischmanieren,(„Feine Frauen mit fettigen Fingern“). Ob in Istanbul selbst, Albanien oder Bosnien – überall wurde das fehlende Mobiliar und Besteck und die merkwürdige Abfolge der Speisen kritisiert, ohne dass die symbolische Bedeutung eines gemeinschaftlich eingenommenen Mahls erkannt wurde. Ganz richtig bemerkt der Autor, dass diese Beschwerden im 16. Jahrhundert weniger vehement ausfielen, was nicht zuletzt daran lag, dass die Unterschiede damals noch nicht so frappant waren.

Aufklärung oder Kulturimperialismus?

Im Zeitalter der Aufklärung des 18. Jahrhunderts rückte die Beschreibung der Natur unter wissenschaftlichen, d. h. objektiven Gesichtspunkten in den Fokus der Reisenden und brachte auch ein verstärktes Interesse an anderen Völkern mit sich. Allerdings zeigten sich die Europäer weder unvoreingenommen, noch bewegten sie rein altruistische Motive. Nach Jezernik waren „die Schaffung ‘rassischer’ Stereotype und Vorstellungen über die Wilden“... „von zentraler Bedeutung für die koloniale Weltsicht“ (S 63). Besonders kritisch setzt er sich daher mit dem Bericht des Italieners Alberto Fortis auseinander, der während der venezianischen Herrschaft über Dalmatien entstand, über die „Sitten der Morlacken, aus dem Italiänischen übersetzt von Friedrich August Clemens Werthes, Typographische Gesellschaft, 1775”. „Genährte Vorurteile“ überschreibt er dieses Kapitel, in dem er nachzuweisen sucht, dass Fortis nur vorgeblich naturwissenschaftliche Ansätze verfolge, in Wahrheit versuche er nachzuweisen , dass diese im dalmatinischen Hinterland angesiedelten slawischen Volksstämme (auch „Schwarz-Walachen“ genannt), Wilde seien, die er zudem mit den „Hottentotten“ verglich.

Die Schrift erfreute sich in Europa allgemeiner Beliebtheit und förderte so etwas wie eine Morlakomanie, da hier einerseits das pittoresk-romantische Bild vom wilden Balkan gepflegt wurde und andererseits das Bild von der Überlegenheit der westlichen Europäer. Besonders erbost ihn dabei eine Passage, in der Fortis behauptet, die Morlakinnen besäßen vom langen Stillen ihrer Kinder überlange „Brüste bis zum Bauchnabel“. Wie im übrigen auch die „Walachinnen und Zigeunerinnen aus dem Banat“ (S. 59). Während Fortis an anderer Stelle betont, nur für wahr zu halten, was er selbst gesehen habe, scheine er sich in diesem Fall nur mit indirekten Berichten zu begnügen. Ja, selbst wenn er behaupte, dies zumindest teilweise mit eigenen Augen gesehen zu haben, könne dies nicht der Wahrheit entsprechen , da die Morlakinnen sich, wenn überhaupt, so dann nur in hochgeschlossener Kleidung einem Mann zeigten und er ja auch nie im Banat gewesen sei. Vielmehr, so versucht Jezernik zu belegen, seien diese Berichte abgeschrieben von zeitgenössischen Berichten über die Hottentotten und dies einzig und allein mit dem Ziel, sie so als Barbaren zu deklassieren. Zudem sei den Venezianern daran gelegen gewesen, diesen Volksstamm unwissend zu halten, um besser hier Soldaten rekrutieren zu können.

Keine Erwähnung findet an dieser Stelle, dass Goethe eben aus diesem Bericht in der Übersetzung von Herder das Volkslied „Die stolze Scham der Hasanaginica“ als „Klagegesang von der edlen Frauen des Asan Aga“ nachdichtete, eben für dessen berühmte Sammlung europäischer Volkslieder. Sicher nicht in der Absicht die Morlaken als außereuropäische Hottentotten, sondern als Teil der europäischen Volkskultur darzustellen. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit ähnlich abstrusen Berichten wie den „Geschwänzten Menschen“ in Albanien. Erfreulicher sind seine Ausführungen über die Kaffeehäuser, nicht zuletzt als öffentlicher Raum für politische Debatten. Zu vermerken ist hier vor allem, dass die Einstellung gegenüber dem Kaffee als übles Laster oder himmlisches Vergnügen im Osmanischen Reich beinahe ebenso ambivalent ausfiel wie im christlichen Europa.

Europäisierung und aufkommender Nationalismus

Den eben unter dem Einfluss der Europäer zunehmenden Nationalismus der Balkanstaaten, der schließlich im 20. Jahrhundert zu den bekannten kriegerischen Katastrophen führte, subsumiert er unter der Überschrift „eine wahre Komödie der Irrtümer“. Im Zentrum steht hier die „Makedonische Frage“, wobei er die eigentlich nicht zu klärende ethnische Zugehörigkeit der Bewohner Makedoniens nahezu ins Lächerliche zieht. Makedonien als Zankapfel zwischen Griechen, Bulgaren oder Serben sei vom Konstrukt eines europäischen Nationalgedankens geprägt, der sich im scharfen Gegensatz zum osmanischen Verständnis befände, das eben nicht auf ethnischer sondern religiöser Zugehörigkeit beruhte. Der Autor folgt hier der makedonischen Propaganda, die als Ausweg aus diesem ethnischen Dilemma sich selbst im Rückgriff auf die antike Bezeichnung als „Makedonier“ bezeichnen. Dass dies das Vorhandensein einer Ethnie in der Nachfolge Alexander des Großen suggeriert, was zumindest für Griechenland mit seiner gleichnamigen Provinz bis heute nicht akzeptabel erscheint, zumal dies Befürchtungen weckt, dass damit ein Anspruch auf „ganz Makedonien“ einhergeht, ficht ihn nicht weiter an.

Mit der Symbolkraft von Architektur und Städtebau im Spannungsfeld zwischen westlichen und östlichen Traditionen beschäftigen sich die letzten beiden Abschnitte. So über den Brückenbau, die berühmte Brücke über die Drina und die Brücke von Mostar, die westliche Reisende lieber den Römern als den Osmanen zuschreiben mochten, obwohl es von Anfang an hätte bekannt sein können, dass sie durch berühmte osmanische Baumeister errichtet wurden. Die Zerstörung der Mostarbrücke während der Jugoslawien-Krise wird als Vernichtung eines Symbols der Verbindung von Ost und West, bzw. der Auslöschung des osmanischen Erbes gewertet. Dass bereits 2004 die Brücke nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten wiedereröffnet wurde, findet hier keine Erwähnung.

Obwohl die Überschrift „Das kleine Paris und das große Bukarest“ nun eine intensive Beschäftigung mit der rumänischen Hauptstadt erwarten lässt, tangiert Jezernik dieses Kapitel nur ganz am Rande. Sein Hauptthema ist zunächst die unterschiedliche Stadtkonzeption Istanbuls, mit seinen zunehmend als unzureichend empfundenen Straßen und seinen oft heruntergekommenen Häusern, die neben den Palästen oft umso schäbiger wirkten. Kaffeehäuser, Moscheen und Hamams sind auch prägend für die Städte des Balkans, ebenso wie eine mangelhafte Infrastruktur. Bukarest unter osmanischer Herrschaft fiel unter dieses Klischee, wo Paläste neben Hütten standen, kaum eine Raumordnung auszumachen war und die Straßen aus holperigen Bohlenwegen bestanden. Kaum zogen die Türken ab, scheinen die Spuren der osmanischen Herrschaft rasch getilgt worden zu sein, überall verschwanden die Minarette, man orientierte sich an Europäischen Baustilen und kopierte die westliche Lebensart, was ihnen aber nur bedingt die ersehnte Anerkennung brachte.

„Die Verdrängung des Balkanflairs“ war den europäischen Reisenden nun auch nicht recht, obwohl die rasche Anpassung an westliche Standards als Fortschritt gelobt wurde. Von Athen bis Belgrad zog eine „charakterlose“ Architektur mit Palästen und breiten Boulevards ein. Toleranz und Vielfalt erklärt Jezerni, wie vielfach heute üblich, als Erbe des osmanischen Reiches, die im Zuge der Europäisierung und damit zunehmenden Nationalisierung verlorengegangen wären. Darum schwingt bei der bösen Replik auf die Bezeichnung von Bukarest als kleinem Paris „Mag sein – aber Gott sei Dank ist Paris kein großes Bukarest“ (S. 218) die Verachtung gegenüber einem Emporkömmling mit. Doch bei allem Bedauern über den Verlust des orientalischen Flairs zugunsten einer aufgesetzten Europäisierung, das wir mit dem Autor teilen: So ganz stimmt dies, zumindest für Bukarest, nicht. Der Brâncoveanu-Stil und seine Renaissance im 19. Jahrhundert, der hier mit keinem Wort erwähnt wird, besaß durchaus eigenständigen Charakter und wenn Minarette nur noch selten zu finden sind, so ist die Tradition der Hane (der orientalischen Gasthöfe, z. B. Hanul lui Manuc) bis heute im Stadtbild präsent.

Der Balkan im Spiegel westeuropäischer Reiseberichte

Kritische Betrachtungen zur Studie von Prof. Božidar Jezernik

Farblithographie von Zahradniczek nach R. Alt. Aus dem Album „Das pittoreske Österreich”, Wien 1840

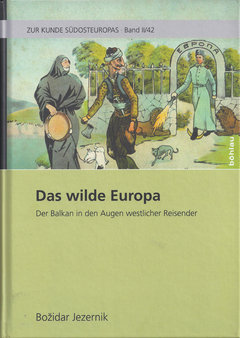

Božidar Jezernik: „Das wilde Europa – Der Balkan in den Augen westlicher Reisender“, Übersetzung von Karin Almasy, Böhlau Verlag Wien, 2016